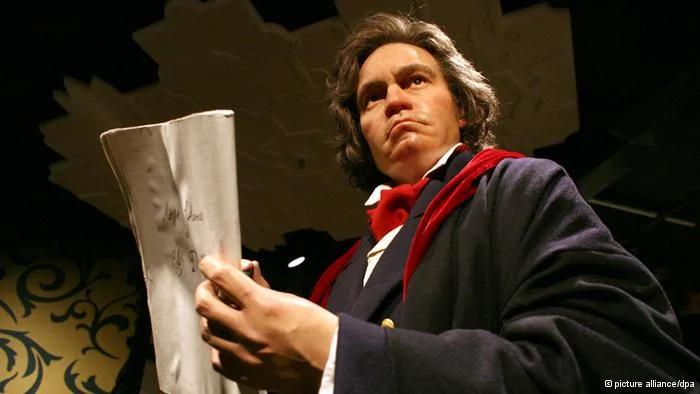

自古以来危机对人类命运起着决定性的影响。德国心理学家舒哈特以贝多芬的命运及作品为例介绍自己的研究结果,认为,人类在克服生命危机的过程中,必须经历八个阶段。

人生的危机处理

1970年代起,心理及教育学家艾丽嘉.舒哈特(Erika Schuchardt)着手研究人类如何克服生命中的难关和危机。数百人曾受到她的观察和研究。为此,她阅读了两千多人不同的生命故事,并在此中遇到了贝多芬。

贝多芬的人生境遇

贝多芬在日记中记述着:28岁听力下降。3年后,严重耳鸣、失去辨识高音和与人对话的能力,以及听音扭曲及对声响高度过敏等症状。贝多芬的听力持续恶化,他感觉自己日益孤立,受人蔑视和嘲笑。舒哈特女士说:"他感觉被孤立,不知如何排解愤怒情绪,内心的苦闷无处诉说。1802年,年轻的贝多芬立下遗嘱,其中抱怨社会将他视为一个有敌意、病态和固步自封的人"。遗嘱写道:若非对艺术的热爱,我的生命就到此为止了。上帝,只要你赐我音乐,我就必须活下去……天父,请给我战胜自我的意志力。

克服危机的历程

心理及教育学家艾丽嘉.舒哈特

舒哈特将心灵危机的发展过程划分为不同的阶段模型。所有遭遇人生危机的人,一开始都会自问:"我到底怎么了?"。舒哈特说,贝多芬曾在给他亲兄弟和好朋友的信中提到内心的极度不安。危机进展到第二阶段,则是认定自己不可能陷入危机:贝多芬不认为听力下降是一种疾病。舒哈特指出,耳聋的打击令贝多芬痛心到绝口不提这一事实,就仿佛没事一般。

接下来是属于过渡阶段的"情绪失控"。贝多芬常年自我压抑,在经历"为什么是我?"这第三阶段时,积压内心的怒火爆发了,朋友们成为他发泄怒火的对象,他要求这些朋友永远不得聆听自己练习和弹奏乐曲,原因是对他们"失去信任"。与此同时,贝多芬直面受打击的命运,寻医访圣,以求解脱病苦。在进入第五"沮丧"阶段时,他感到心灰意冷,认为一切都毫无意义。

"

心灵危机发展的八个阶段模型

贝多芬在进入舒哈特理论中的第六阶段,就是所谓的"终点站-接受"时,确认了自己应走的道路,他了悟道:"人生背负的十字架不也等同于音乐中的十字架,可使自我升华?"。这时的贝多芬向同受病苦人们伸出了同情安慰的手。进入第七阶段的他开始行动:他将席勒的文学作品"欢乐颂"谱写成第九号交响曲。他打破音乐常规,把语音及合唱谱写入交响曲中。终于,在第八阶段"团结"中,他与社会及上帝和解了,他引用希勒的诗歌赞颂道:"你们要拥抱百万众人,献上和解的吻"。

创造性的飞跃

钢琴家康斯坦丁.巴粲尼(Constantin Barzantny)以贝多芬的钢琴奏鸣曲见证了舒哈特的八阶段克服生命危机理论。巴粲尼形容此奏鸣曲是"钢琴文学最长的独白"。舒哈特就此表示:"奏鸣曲的最后12个节拍,贝多芬走过所有八个生命回旋的阶段。最令我感到震撼的是,在最后阶段"团结"中,出现了突破危机的创造性飞跃。因此,行之天下皆准的真理就是:要取得最终的成功,你必须放胆尝试。这样,您就会如贝多芬在祈祷中所说的那样,获得战胜自我的意志力。"

助力或预防?

舒哈特撰写的"拥吻世界:贝多芬超越危机的创造性跳跃"(Diesen Kuss der ganzen Welt: Beethovens schöpferischer Sprung aus der Krise)已发行了第三版。那么这本书针对的是哪些读者群呢?舒哈特说:"我相信每个人都能从中找到自己。贝多芬渴望的人间友爱受到当时社会的拒绝。从冷漠孤寂中,他发掘出语言和生命中无限的感性和敏感性。贝多芬是那些被剥夺权利者的代言人,他自认生而为人,所负的使命就是要为上帝和不幸的人们奉献一己之力。因此,他也是一位跨越时空的危机管理者。"

作者:Conny Paul编译:杨家华